小麦(Triticum aestivum L.)是主要粮食作物之一,为人类饮食提供淀粉、能量和蛋白质,在解决全球粮食危机和养活人口方面发挥着关键作用。考虑到粮食安全、食品营养价值和加工价值,“三高小麦”(高产、高蛋白和高品质)是大多数国家的重要生产目标。因此,近年来小麦生产的重点目标逐渐从关注高产转向关注高品质。事实上,在提高小麦生产力的努力中,粮食品质甚至被忽视。因此,考虑如何在小麦生产中同时提高产量和品质至关重要。

近日,河南科技大学、山东省农业科学院作物研究所、河南省农业科学院农业信息技术研究所等单位在Agronomy发表了《The Combined Effects of Irrigation, Tillage and N Management on Wheat Grain Yield and Quality in a Drought-Prone Region of China》(Q1,IF3.4)。研究的目的是(1)研究灌溉措施、耕作方法和氮管理对小麦产量、蛋白质含量和蛋白质组分以及小麦品质的单独和综合效应,以及(2)阐明它们在不同环境因素下与氮积累和转运特征的相关性。

随着中国及全球高标准农田建设的快速推进,许多旱地麦田在小麦生育期内已实现一次灌溉(单次灌溉)。然而,在干旱地区,将单次灌溉、耕作方式与氮素管理相结合以提高小麦产量和品质的综合策略仍有待完善。该研究于2020—2022 年,在我国典型旱地小麦产区开展了两点裂区试验,探究灌溉、耕作与氮素管理及其交互作用对小麦籽粒产量、蛋白质及组分含量、加工品质,以及氮素累积与转运特性的影响。试验设置中,主区为灌溉处理(I0:不灌溉;I1:单次灌溉),副区为耕作方式(RT:旋耕;PT:翻耕;SS:深松),副副区为氮素管理(N0、N120、N180、N240,单位:kg・hm⁻²)。

结果表明,在多数情况下,试验地点、年份、灌溉方式、耕作方法、氮素管理及其交互作用对小麦产量、品质及植株氮素特性均有显著影响。与不灌溉相比,单次灌溉显著提高植株氮素累积量,籽粒产量平均增加 33.7%;但在各试验点和年份的平均值中,总蛋白质、清蛋白、球蛋白、醇溶蛋白和谷蛋白含量分别降低 4.4%、6.4%、8.0%、12.2% 和 10.0%,湿面筋含量、稳定时间、沉降值和延展性也分别降低 4.1%、10.7%、9.7% 和 5.5%。

在多数试验点和年份中,与旋耕和翻耕相比,深松可同时提高上述产量及品质指标。在不灌溉与旋耕组合处理下,随施氮量增加,小麦产量呈先升后降趋势;而在单次灌溉与深松组合处理下,产量则随施氮量增加逐步提高。但无论灌溉方式和耕作方法如何,总蛋白质及组分含量与加工品质均呈先升后稳定趋势。

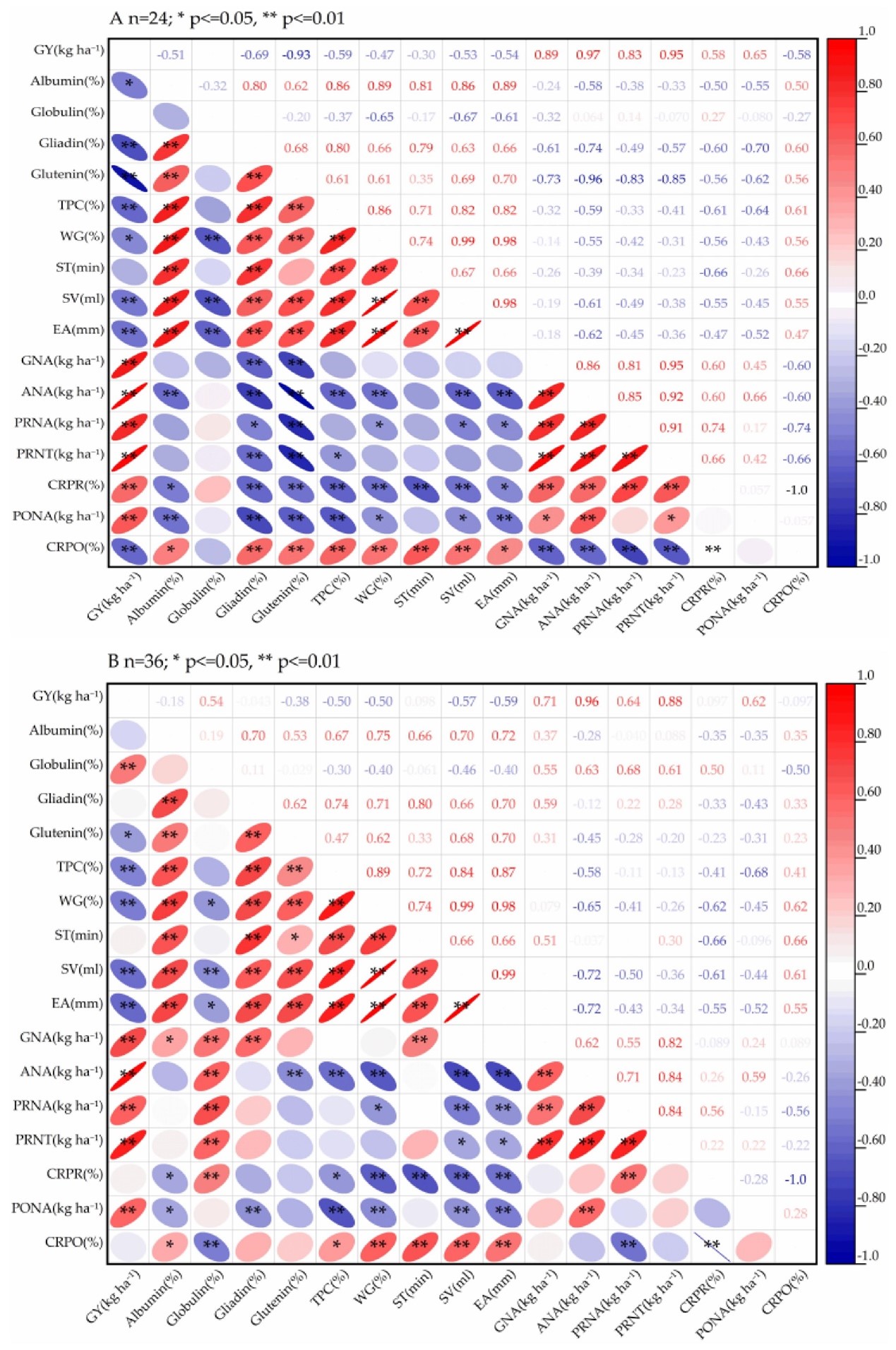

不同灌溉和耕作方式下,产量与品质指标同植株氮素特性的相关性为负;而在不同氮素管理下,二者相关性为正。单次灌溉导致的小麦品质下降可通过优化氮素管理缓解。在多数情况下,“单次灌溉 + 深松 + 施氮 180 kg・hm⁻²(I1STN180)” 处理的小麦产量、植株氮素累积与转运量更高,品质更优:与 “不灌溉 + 旋耕 + 施氮 180 kg・hm⁻²(I0RTN180)” 相比,该处理下小麦各项品质指标显著提升,产量增幅达 50.3%。

因此,在可保障单次灌溉的旱地小麦生产系统中,采用 “单次灌溉 + 深松 + 180 kg・hm⁻² 施氮量” 是实现高产、高蛋白与高品质的优化策略。

不同灌溉方式、耕作方法、氮管理方法及其组合下小麦成熟期产量、品质和氮积累的相关性分析。

河南科技大学黄明为第一作者,河南科技大学吴金芝教授和李国强研究员为通讯作者。本研究得到国家重点研发计划(项目编号:2022YFD2300800;2018YFD0300700)和河南省科技攻关项目(项目编号:232102111009)的资助。

全文链接:https://doi.org/10.3390/agronomy15071727。